小乘佛教(小乘佛教的教义)

小乘佛教简介

小乘佛教,以自我完善与解脱为宗旨,最高果位为阿罗汉果及辟支佛果。修四谛法,论时间,速者三生,迟者六十劫,修行方便有七,得果有四:须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果。修十二因缘,自凡夫至辟支佛,论时间,速者四生,迟者一百劫,修行重在悟证。

小乘佛法的别称包括“阿罗汉法”和“辟支佛法”,其核心教义是帮助修行者实现个人的解脱,从而摆脱生死轮回的束缚。 小乘佛教的修行者主要关注自我修行,力图达到阿罗汉或辟支佛的境界。虽然这一境界能够使修行者跳出生死轮回,但它并非达到最终圆满的涅槃状态,因此被称为“小乘”。

在公元1世纪左右的佛教发展历程中,分化出两大教派:大乘教和小乘教。小乘教的发源地主要集中在南印度和锡兰,这一派尊奉佛陀为伟大的教师,而非将其神化。他们的经典主要为古老的巴利文文献,强调严格的戒律和坚守原始佛教的教义,着重个人修行与解脱。

小乘佛法,也被称为“阿罗汉法”和“辟支佛法”,其核心目标是个人解脱生死。它的修行者,通常仅专注于自我修行,追求的是达到阿罗汉或辟支佛的境界,这种境界虽然可以摆脱生死轮回,但尚未达到最究竟的涅槃境界,因此称为“小乘”。相比之下,大乘佛法更为深远,被称为“菩萨法”或“佛法”。

小乘佛教又称上座部佛教,上座部佛教主张恪守戒律,严守原始上座部佛教的戒律,注重上座部比丘众的自身的戒律修行。

佛教于公元1世纪左右开始分化,分成大乘教和小乘教。小乘佛教主要在弘扬与南印度与锡兰一带,该派尊崇 释尊 为伟大的教师,而非神明,其经典为比较古老的巴利文经典。上座部佛教主张恪守戒律,严守原始上座部佛教的教义。

大乘佛教和小乘佛教有什么区别?

流传地区的差异 - 大乘佛教:流传至中国、韩国、日本和越南等地。- 小乘佛教:主要在印度、斯里兰卡北部和中部地区传播。 宗旨的差异 - 大乘佛教:倡导菩萨道,追求普渡众生。- 小乘佛教:专注于个体的自我完善与解脱。 起源的区别 - 大乘佛教:起源于小乘佛教,是对小乘教义的进一步发展。

大乘教法与小乘教法寓意不同:大乘佛教指能将无量众生度到彼岸,佛教中用马车来比喻度众生的工具,是大的车乘之意。在佛教声闻,缘觉,菩萨的三乘教法中,菩萨乘(或佛乘)为大乘教法。小乘教法是对三乘佛法中“声闻乘”和“缘觉乘”的统称。

佛教大乘和小乘的主要区别 教义差异 大乘佛教强调菩萨道,认为众生通过修行可以成佛,以慈悲和利他为修行核心。其教义包括六波罗蜜、四摄法、一心三观等内容。小乘佛教则注重个人的解脱,以达到阿罗汉果位为主要目标。其教义包括禅修、诵经等修行方式。

大乘佛法和小乘佛法的主要区别 核心教义的不同 大乘佛法强调菩萨道,即追求成佛并帮助众生成佛的道路。它以利益众生为宗旨,并以六波罗蜜作为实践方法。小乘佛法则更侧重于个人的解脱与觉悟,旨在通过修行达到个人的解脱境界,而对众生的利益较少关注。小乘强调对戒律的遵守和禅修的实践。

小乘佛教与大乘佛教在教义上存在显著差异。小乘佛教,也称为上座部教派,主张个人的解脱,以了断生死、远离贪爱、灭尽身智为目标。 在名称上,小乘佛教被认为是更早的佛学学派,而大乘佛教自称为新的教派。

小乘佛教的渊源由来?

1、小乘佛教是在佛教创始人释迦牟尼逝世后不久出现的,由于对释迦牟尼教义的不同理解和阐发,佛教内部逐渐形成了多个不同的派别。 “小乘”这个名称,最初是在大乘佛教兴起后,约公元一世纪左右,用来贬称早期佛教和部派佛教的。而“大乘”则是大乘佛教徒对自己的赞誉。

2、小乘佛教的渊源由来?小乘佛教在佛教创始人释迦牟尼逝世后,佛教内部由于对释迦牟尼所说的教义有不同的理解和阐发,先后形成了许多不同的派别。

3、- 大乘佛教是在小乘佛教基础上发展起来的,两者有着历史上的渊源。- 小乘佛教起源于印度,在阿育王时期通过法师向各地包括国外传播和扩展。

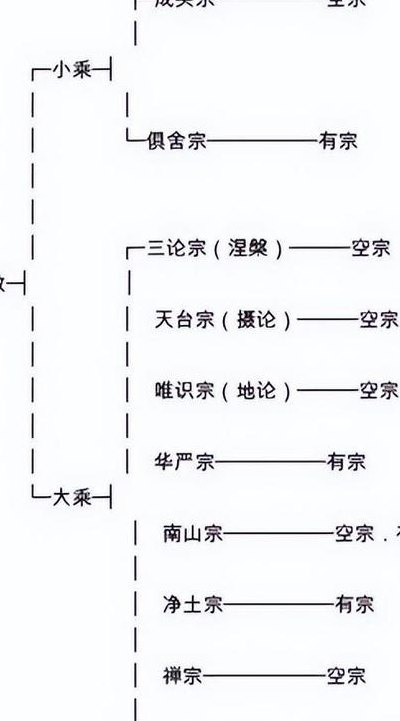

4、大众部偏重于讲“空”,从宗教实践和宗教理论的角度来看,大众部对后来的大乘佛教影响较深刻,大众部的理论与大乘中观学派(空宗)有较多的渊源关系。而上座部则向说经部演变,后来又在深受大乘空宗的影响基础上,进一步发展成为大乘瑜伽行学派(有宗),而将原始佛教和部派佛教贬为小乘。大乘佛教。

5、修行不同 小乘:认为必须自己切实修行,甚至要出家过乞讨度日的生活。大乘:主张信徒可以作为居士,照常过家庭生活、经营,布施即可修功德,甚至只要诚心念佛,就可以超脱轮回。构成不同 大乘:相应梵语是“Mahayana”,是大的车乘之意。

大乘小乘佛教有何区别?

流传地区的差异 - 大乘佛教:流传至中国、韩国、日本和越南等地。- 小乘佛教:主要在印度、斯里兰卡北部和中部地区传播。 宗旨的差异 - 大乘佛教:倡导菩萨道,追求普渡众生。- 小乘佛教:专注于个体的自我完善与解脱。 起源的区别 - 大乘佛教:起源于小乘佛教,是对小乘教义的进一步发展。

佛教大乘和小乘的主要区别 教义差异 大乘佛教强调菩萨道,认为众生通过修行可以成佛,以慈悲和利他为修行核心。其教义包括六波罗蜜、四摄法、一心三观等内容。小乘佛教则注重个人的解脱,以达到阿罗汉果位为主要目标。其教义包括禅修、诵经等修行方式。

核心教义的不同 大乘佛法强调菩萨道,即追求成佛并帮助众生成佛的道路。它以利益众生为宗旨,并以六波罗蜜作为实践方法。小乘佛法则更侧重于个人的解脱与觉悟,旨在通过修行达到个人的解脱境界,而对众生的利益较少关注。小乘强调对戒律的遵守和禅修的实践。

大乘教法与小乘教法寓意不同:大乘佛教指能将无量众生度到彼岸,佛教中用马车来比喻度众生的工具,是大的车乘之意。在佛教声闻,缘觉,菩萨的三乘教法中,菩萨乘(或佛乘)为大乘教法。小乘教法是对三乘佛法中“声闻乘”和“缘觉乘”的统称。

大乘和小乘佛教的主要区别在于它们对利他和自解脱的重视程度不同。大乘佛教强调利他,即利益大众的行为,而小乘佛教则着重于个人的解脱。 大乘佛教有着自己独特的经典和教义发展。其中一个显著特点是它在灭谛上进一步阐述了“无住涅槃”的概念。