谥号怎么读(谥号是什么意思?)

历代皇帝的谥号是什么意思?

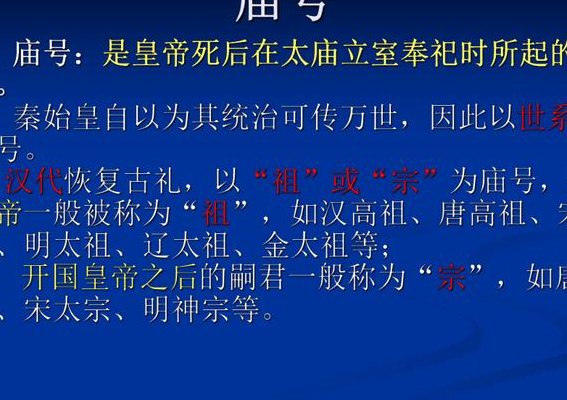

1、“庙号”,就是帝王的子孙在宗庙祭祀他时给他特立的名号。就是死后后人对他的称呼。往往带个“祖”或者“宗”字。明成祖,唐太宗。这就是庙号 “谥号”,产生于周朝。据说,周公做谥法,每个天子死后,就根据他生前的行为,给他一个代名。

2、谥号是后人根据死者生前事迹评定的一种称号,有褒贬之意。所谓“谥者,行之迹”,“是以大行受大名,细行受细名。行出于己,名生于人。”谥号有帝王之谥,由礼官议上;有臣属之谥,由朝廷赐与。还有称谥,是门徒弟子或是乡里、亲朋为其师友上的谥号。帝王将相之谥在西周时即已出现。

3、谥号有帝王之谥,由礼官议上;有臣属之谥,由朝廷赐与;还有私谥,是门徒弟子或是乡里、亲朋为其师友上的谥号。帝王将相之谥在西周时即已出现。秦时曾一度废除,汉代恢复,直至清末。私谥可能始于东汉,或谓春秋时期已有。民国以后,称谥在一段时间内仍存在。

谥号的读音是什么

谥号的拼音:[shì hào]造句:因封荆国公,世称王荆公;谥号文,人称王文公。他似乎是哀而不伤,可如今战事将尽,连带着向朝廷请封谥号的折子也无。及段公病逝,追赠辅国大将军,扬州都督,谥号庄肃,并陪葬于昭陵,段瓒此番也得了封赏,远离了长安。

读音:shì hào 意思:对死去的帝妃、诸侯、大臣以及其它地位很高的人,按其生平事迹进行评定后,给予或褒或贬或同情的称号,始于西周。分类:帝王的谥号一般由礼官议上;臣下的谥号由朝廷赐予。一般文人学士或隐士的谥号,则由其亲友、门生或故吏所加,称为私谥,与朝廷颁赐的不同。

shì [名](1) (形声。从言,益声。用言论给予褒贬,故从言。本作“谥”。谥,行之迹也。谥者,别尊卑,彰有德也。先王谥以尊名。——《礼记·表记》诔生时所行为之谥。——《论衡·道应》增谥美显,荣于身后。

谥号意思和读音

1、谥号的意思:古时帝王、诸侯、文臣武将死后,朝廷据其生前事迹给予的称号。一般为褒扬之词。读音:shì hào。解析:帝王的谥号,由礼官议上;臣下的谥号,由朝廷赐予。一般文人学士或隐士的谥号,则由其亲友、门生或故吏所加,称为私谥,与朝廷颁赐的不同。

2、谥号拼音[shìhào],亦作“_号”。谥号是指人死之后,后人按其生平事迹进行评定后给予或褒或贬评价的文字,始于西周,曾广泛通行于汉字文化圈。评价一个人物的是非功过,往往不是只言片语就能叙述清楚,古人为了方便对历史人物盖棺定论,选择用谥号来进行概括。

3、谥号,读音:shì hào 古代帝王、诸侯、卿大夫、高官大臣等死后,朝廷根据他们的生平行为给予一种称号以褒贬善恶,称为谥或谥号。汉朝规定只有生前封侯者有得谥资格;唐朝规定职事官三品以上有得谥资格;一般文人学士或隐士的谥号,则由其亲友、门生或故吏所加,称为私谥,与朝廷颁赐的不同。

4、谥号,读音:shì hào 古代帝王、诸侯、卿大夫、高官大臣等死后,朝廷根据他们的生平行为给予一种称号以褒贬善恶,称为谥或谥号。 “谥者,行之迹也;号者,表之功也;车服者,位之章也。是以大行受大名,细行受细名。行出于己,名生于人。

5、谥号 拼音:[shì hào]解释:亦作“諡号”。古人死后依其生前行迹而为之所立的称号。帝王的谥号一般由礼官议上;臣下的谥号由朝廷赐予。一般文人学士或隐士的谥号,则由其亲友、门生或故吏所加,称为私谥,与朝廷颁赐的不同。

6、谥号(“谥”,拼音:shì)为东亚古代君主、诸侯(包括中国、朝鲜、越南、日本、 台湾 )、大臣、后妃等具有一定地位的人死去之后,根据他们的生平事迹与品德修养,评定褒贬,而给予一个寓含善意评价、带有评判性质的称号。

皇帝的谥号是怎样来的

1、皇帝的谥号是在嗣位皇帝的参与下得到的;末代皇帝的谥号由下一王朝的帝王追赠,或者由遗民政权上谥。一般在皇帝死后定下。谥号是对死去的帝王、大臣、贵族(包括其它地位很高的人)按其生平事进行评定后,给予或褒或贬或同情的称号,始于西周。

2、皇帝的谥号是在嗣位皇帝的参与下得到的;末代皇帝的谥号由下一王朝的帝王追赠,或者由遗民政权上谥,比如明崇祯帝的谥号。南明上的是“绍天绎道刚明恪俭揆文奋武敦仁懋孝烈皇帝”,清代定鼎中原后,追赠崇祯的谥号为“庄烈帝”。含义 谥号是人死之后,后人给予评价的文字。

3、清朝的皇帝一般称帝号。 如康熙皇帝:庙号清圣祖,谥号为天弘运文武睿哲恭俭宽裕孝敬诚信中和功德大成仁皇帝,年号(帝号)康熙。

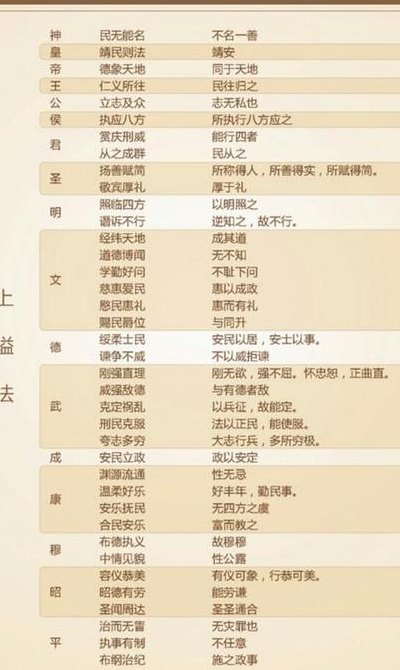

4、所谓庙号,是指古代帝王死后在大庙里立宣奉祀时追尊的名号。谥号、庙号的选定,成为中国传统文化中独特的一道风景线。 谥号的选定要根据谥法,谥法规定了一些具有固定涵义的字,供确定谥号时选择。

谥号读音是什么

1、谥号的拼音:[shì hào]造句:因封荆国公,世称王荆公;谥号文,人称王文公。他似乎是哀而不伤,可如今战事将尽,连带着向朝廷请封谥号的折子也无。及段公病逝,追赠辅国大将军,扬州都督,谥号庄肃,并陪葬于昭陵,段瓒此番也得了封赏,远离了长安。

2、读音:shì hào 意思:对死去的帝妃、诸侯、大臣以及其它地位很高的人,按其生平事迹进行评定后,给予或褒或贬或同情的称号,始于西周。分类:帝王的谥号一般由礼官议上;臣下的谥号由朝廷赐予。一般文人学士或隐士的谥号,则由其亲友、门生或故吏所加,称为私谥,与朝廷颁赐的不同。

3、shì [名](1) (形声。从言,益声。用言论给予褒贬,故从言。本作“谥”。谥,行之迹也。谥者,别尊卑,彰有德也。先王谥以尊名。——《礼记·表记》诔生时所行为之谥。——《论衡·道应》增谥美显,荣于身后。

4、谥号拼音[shì hào],亦作“諡号”。谥号是指人死之后,后人按其生平事迹进行评定后给予或褒或贬评价的文字,始于西周,曾广泛通行于汉字文化圈。评价一个人物的是非功过,往往不是只言片语就能叙述清楚,古人为了方便对历史人物盖棺定论,选择用谥号来进行概括。

5、谥号,读音:shì hào 古代帝王、诸侯、卿大夫、高官大臣等死后,朝廷根据他们的生平行为给予一种称号以褒贬善恶,称为谥或谥号。 “谥者,行之迹也;号者,表之功也;车服者,位之章也。是以大行受大名,细行受细名。行出于己,名生于人。