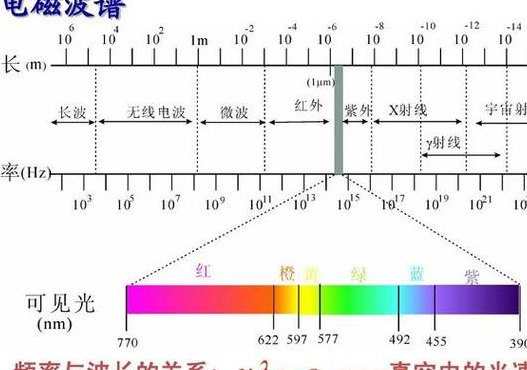

无线电光子半径对照表图(无线电波的光子能量)

什么是波粒二象性假说?

波粒二象性 是指粒子或量子即可以部分地以粒子的行为来描述,也可以部分地以波的行为来描述。波粒二象性认为某些物质粒子可以同时具备波和粒子的特性。这与经典物理学中的“粒子”与“波”的概念完全不同。

波粒二象性是指微观粒子在特定条件下表现出波动性或粒子性的特性,这是一切微观粒子的基本属性。在经典力学中,粒子和波动被视为两种截然不同的存在方式,但1905年爱因斯坦对光电效应的解释揭示了光的波粒二象性。随后,1924年德布罗意提出“物质波”假说,认为所有物质都具有波粒二象性,电子也不例外。

波粒二象性(wave-particle duality)指的是所有的粒子或量子不仅可以部分地以粒子的术语来描述,也可以部分地用波的术语来描述。这意味着经典的有关“粒子”与“波”的概念失去了完全描述量子范围内的物理行为的能力。

天体相关常识

1、天体 开放分类: 太空、宇宙、自然科学、天文 天体是就宇宙间物质的存在形式而言的,是各种星体和星际物质的通称,例如恒星(包括太阳)、星云、行星(包括地球 火星)、卫星(包括月球)、小行星、彗星、流星等。 宇宙物质的任何集聚形成的各种天文研究对象。

2、太阳与月球之间的距离及其质量对比表明,按照万有引力定律,太阳对月球的引力应该是地球对月球引力的大约800倍。 尽管如此,月球并未被太阳的引力吸引,而是围绕地球运行。天体物理学家对这一现象的解释涉及到希尔球的概念。

3、太阳是太阳系中的恒星 太阳是太阳系的中心天体,提供了地球上几乎所有能量的来源。太阳是一个巨大的恒星,它发出的光和热是我们生活中不可或缺的一部分。太阳的基本结构 太阳主要由核心、辐射区、对流层以及光球层组成。其核心非常热,温度高达数百万度,是太阳能量的产生地。

为什么人类第一张黑洞视界面照片里的黑洞两边大小不一祥?

一百多年前的爱因斯坦广义相对论预言,宇宙中可能存在黑洞,其体积无限小而密度无限大,强大的引力场引起时空扭曲,形成光也无法逃逸的“事件视界”面(有关“事件视界”,详见系列文章和相关论文[1])。

第一,望远镜观测到的数据量非常庞大,科学家们在处理数据的过程中遭遇了不少技术难题——黑洞附近的气体处于一种极端环境当中,其运动有着非常多的不确定性。最后,为了保证结果的准确性,在最终数据处理的时候,科学家们在两个不同的地方分别处理、分别验证,保证了最终结果的准确可靠。

这是由于黑洞强大的引力导致光线扭曲造成的,光线通过高度弯曲的空间将吸积盘发出的光线进行扭曲,所以图片里黑洞上下两半光圈实际上是黑洞后方的吸积盘。

总结下,人类的首张黑洞照片,虽然我们没有拍摄到它的本体,但是我们却能确定黑洞的真实性,以及黑洞为何是黑色的最终原因。通过观察热辐射,我们知道了黑洞的真实结构,通过计算史瓦西半径以及计算洛希极限,未来的人类真的有可能环绕黑洞,完成时间旅行。

科学家对黑洞照片的解读:这张照片显示,黑洞会在周围吸积气体的辐射构成的“背景墙”上投下一个剪影。之所以会形成这样一个“阴影”,是因为黑洞会把从它背后发出并射向观测者的光线全部吞噬。与此同时,从黑洞背后发出又刚好擦过视界的其他光线,会使“阴影”周围增亮而形成一片明亮区域。